皆さまこんにちは!ここ最近は、朝夕が涼しくなってきたものの、日中はまだまだ暑い日が続いておりますが、お元気ですか?

私は今朝、通勤中に、ふと空を見上げたら彩雲に出会いました。(タイトル写真)

幸運の前兆とも言われる彩雲。

かつて日本では、この彩雲がたくさんみられた年に、そのことがきっかけとなって、元号が改められることになったそうです。

太陽の光が雲の中にある氷の結晶により、キラキラ屈折して輝く現象です。

私が気になったのは、彩雲の背景にあるリアルな感じの鱗のような雲です。

ポコポコした鱗雲とは違って、硬さを感じる、本物の鱗のような雲で、ほとんど動かない状態でした。

自然の気象現象って、本当にハッとするほど美しい時がありますよね。

朝からとてもいい気分になれました!

さて今回は以下の内容でお届けいたします。

・日本の七十二候でみる「今ここ」

・火運不及の年の考察と養生

・この時期のお助け漢方薬

日本の七十二候でみる「今ここ」

こちらの写真は、行きつけのお花屋さんにて。

菊の花に乗っかっていたコガネムシです。

いつの間に乗っかっていたのか。。

この組み合わせがすごく可愛くてめでたい感じでした!

通り過ぎてしまいましたが、9月9日は重陽の節句、菊の節句とも呼ばれます。一年の中で最も縁起が良いと言われる日ですが、それは中国において9という数字が、陽の最大数であるからです。中国では偶数より奇数が好まれます。

一方で、最大数に最大数が重なることは偏りが大きく強すぎるため、災いが起こりやすいとも考えられました。

よって邪気を払いつつ、無病息災を願う風習になっていったと言われています。

平安時代の初めには、宮中行事として優れた薬効を持つ「菊」を用いた宴が開催されるようになりました。

「菊花」はよく使われる生薬でもありますが、肝の熱を冷まし、目の充血や疲れを癒してくれます。中国では杭州の菊花が「杭菊花」といって高品質とされており、杭州では菊枕もよく作られています。

この菊枕はまさに重陽の日に積んだ菊花を乾燥させて作ります。

邪気を払いぐっすり眠るための安眠枕として有名です。

最近、能の漫画を読んでいたのですが、

能の演目にも「菊慈童」というものがあります。

「菊の葉にお経を書き、

その菊の葉から滴り落ちる露を飲んで

七百年生きた」

という中国の伝説の仙人を元にした物語です。

——能楽師 林宗一郎さんのHPより

不老長寿、長生きの象徴であり薬でもある菊花。

そういえば、菊水という日本酒がありますね。

日本の皇室の紋章でもあります。

日本人にも馴染み深い、大切な花ですね。

火運不及の年の考察と養生

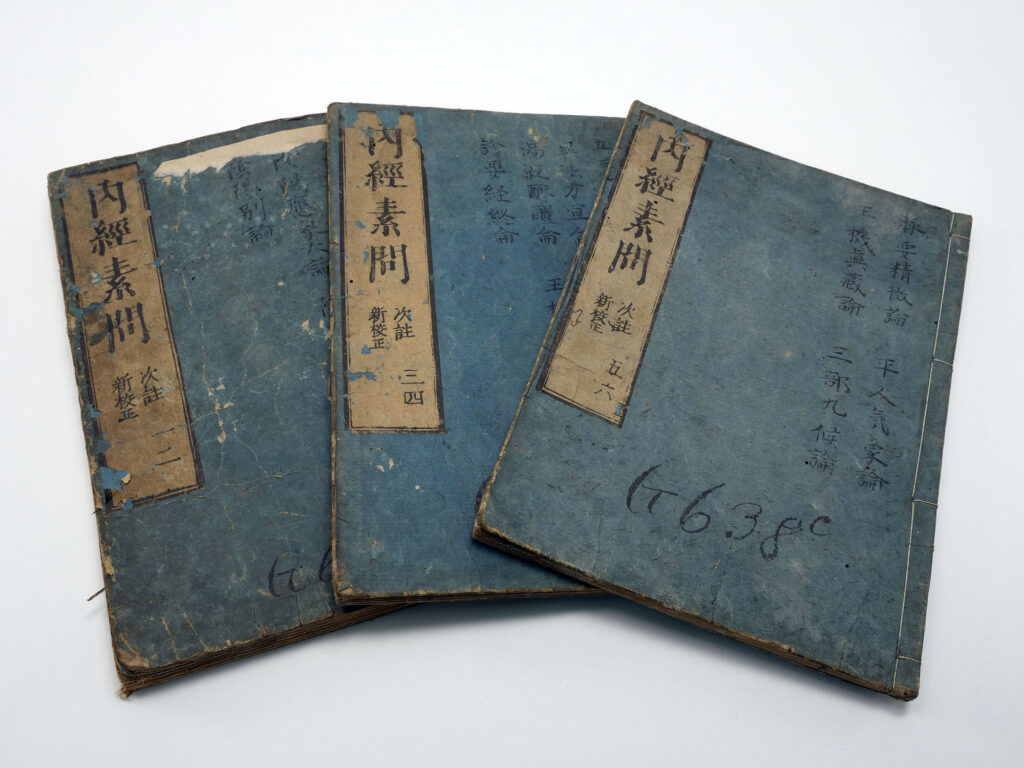

中医学における一番古い書物に

「黄帝内経(こうていだいけい)」

というものがあります。

黄帝内経は、

素問・霊枢という2部門から成り立っていて、

素問は基礎理論編だとすると、

霊枢は実践・技術編という認識です。

この中に、「運気」という「古代中国の気象医学」と呼ばれる項目が出てきます。

今年は癸卯の年ですので、「火運不及の年」となります。

この運気の観点から、この夏の暑さを考えてみて、この先の冬を見通すなら、、

「夏に明るい日の光が万物をくまなく照らして、正常な夏の化が行われますと、冬には季節に合ったきびしい寒さの霜・雪の政が行われます」

と書かれてあります。

この夏は本当に暑い日が続き、台風も少なく雨があまり降っていない印象でもあったので、この分だと冬にはしょっちゅう土砂降りの大雨に見舞われるといったこともあり得ます。

しかし、自然界は調和をとる働きに徹するものなので、金気と火気が合えば、温暖な気候になるかもしれません。

また、天においては火気が強く、地においては火気が弱いため、人体に対しての影響は上実下虚となり、足は冷えるけど頭がのぼせるといった症状などが出やすいとされます。

日頃からストレスを溜め込んだり、

目を使いすぎる方は、

意識的にデジタルデトックスタイムを作るとか、

1日の中で、

ご自身がリラックスできる空間と時間を

少しでも確保すると良さそうです。

暑いからといって冷たいものをガブ飲みして

胃腸を冷やさないように、

頭部はなるべく涼しく保ち

(頭が疲れた時はクールパックなどで

後頭部を冷やすなど)

鼻呼吸を意識してみてください。

この時期のお助け漢方

そろそろ秋に差し掛かろうかという今日この頃。

この時期一番気をつけていただきたいのは、「乾燥」です。

台風の影響もあり、湿度が高い印象がまだ強いかもしれません。

しかし、最低気温に注意してみていてください。

来週、18日以降は気温が下がり始めます。

「あれ、なんだか乾燥してるかも?」

と、気がついた時には、すでに燥邪が奥まで入ってきていることがあります。

秋は、肺が一番弱る季節です。

肺の管轄は皮毛と鼻。

粘膜が弱い方やアレルギー性鼻炎、喘息など、上咽頭や気管支に炎症を抱えやすい方は十分にご注意ください。

特にこの夏、「バテ」を経験した人は要注意。

前回書きましたが、秋バテになる方も増える時期です。

そこで、この時期起こりやすい症状におすすめ漢方といたしまして、下記にいくつかピックアップしてみました

頂調顆粒

(ちょうちょうかりゅう)

気象病のある方に⭕️

季節の変わり目に、気圧の変動による不調を

抱えやすい方にはこちら。

メイン生薬の川芎(せんきゅう)は

引経薬(いんけいやく)と呼ばれ、

一緒に配合されている生薬の薬効を

一緒に引っ張っていってくれる性質があります。

川芎は上部に引っ張っていくので、

首から上の不調に使われます。

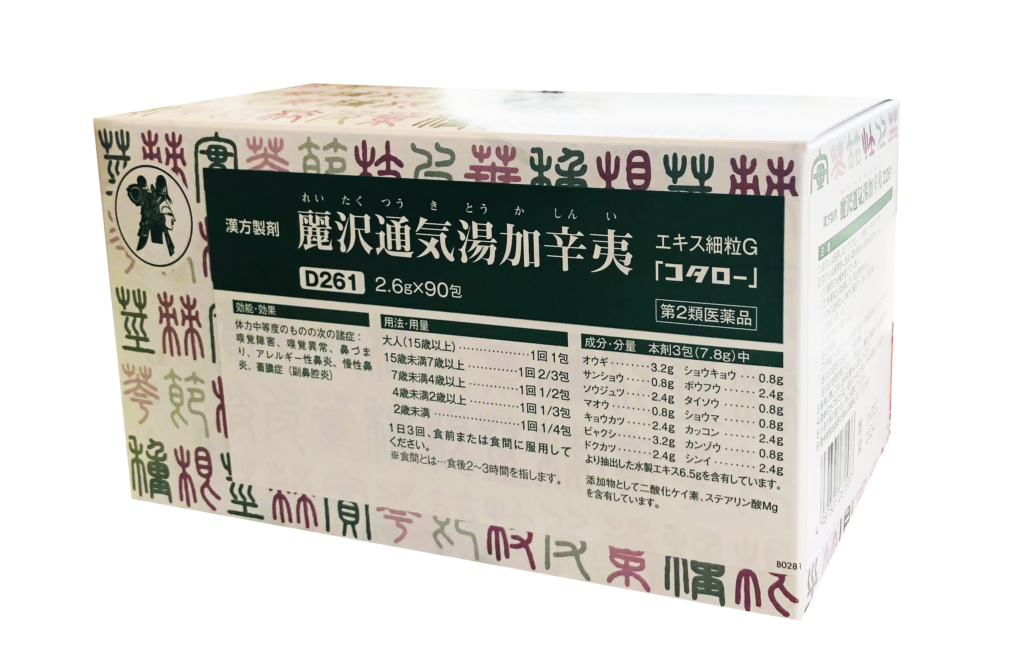

麗沢通気湯加辛夷

(れいたくつうきとうかしんい)

アレルギー性鼻炎の方に⭕️

衛益顆粒(えいえきかりゅう)という薬の、

メイン生薬である「黄耆(おうぎ)」も

入っていながら、

「辛夷(しんい)」という鼻の要薬と言われる

生薬も入っており、

補と瀉のバランスがよい処方です。

邪を散らし、湿もとってくれます。

百潤露

(ひゃくじゅんろ)

しっかり優しく潤したい時に⭕️

百合根・北沙参・玉竹

という組み合わせ。

白湯に溶くと、とろみが出て、

ちょっとしたスープのような感覚で飲めます。

やさしい味で、お子様にも良いです。

ドライシンドローム系の症状にも助けになります。

そして、前回ご紹介した麦味参も良いですし、風邪をひいて咳が長引くようなら、状態によっては平喘顆粒や五行草も良さそうです。

季節の変わり目は、変動も大きくなりがちですので、皆様どうぞご養生くださいね!

梨は肺を潤してくれますので、ぜひ旬の果物も美味しくいただいてください!

はちみつで煮て、コンポートにするのもおすすめです。中国では子供の咳によく使われます。